7月7日,望仙谷旁的樟涧村,每一缕炊烟都藏着故事。经济管理学院北斗星·智管党员志愿服务队踏着青石板路走进这片热土,老党员的初心如磐,脱贫群众的奋斗如歌,在慰问四户人家的故事里,触摸乡村振兴的脉搏。

1.独臂脱贫户的“硬气人生”——奋斗里结出的致富果

“2020年脱的贫,2021年就开民宿!”独臂经营者脸上洋溢着自豪的笑容,他的眼神中满是对生活的热爱与憧憬 ,热情真诚地招呼着我们。作为原建档立卡贫困户,他记得政府带他去外地考察的日子,记得贴息贷款到账时的激动,更记得自己暗下决心:得自己“站”起来。

如今,民宿年毛收入二三十万,他守着自家房子打拼。去年,为了提升民宿品质,他投入20多万翻新客房。他坚定地说:“客人觉得不满意,咱就改到他们满意!”从曾经依靠土地勉强维持生计,到如今民宿生意兴旺,他感慨道:“日子好不好,要靠自己努力干,只要肯拼搏,生活肯定能越过越好 。”

2.便利店老党员的“守望与传承”——小店烟火里的平实日子

村口的便利店,是老党员大爷和老伴儿的日常。货架上的零食饮料不多,却足够维持两人基本生活。“以前村里穷,现在不一样了。”他望着窗外,语气充满希望。

政府帮着翻新了老房,刷了漆、改了卫生间,日子方便了不少。“小店挣得不多,但够吃饭。”他提到去年生病花了一万多,“还好有医保报销,不然真是扛不住。”

他守着这间店,看着村里游客多了、路好走了,眼里满是踏实:“日子慢慢好,就挺好。”团队递上慰问品时,他笑着道谢,皱纹里藏着岁月的安稳。

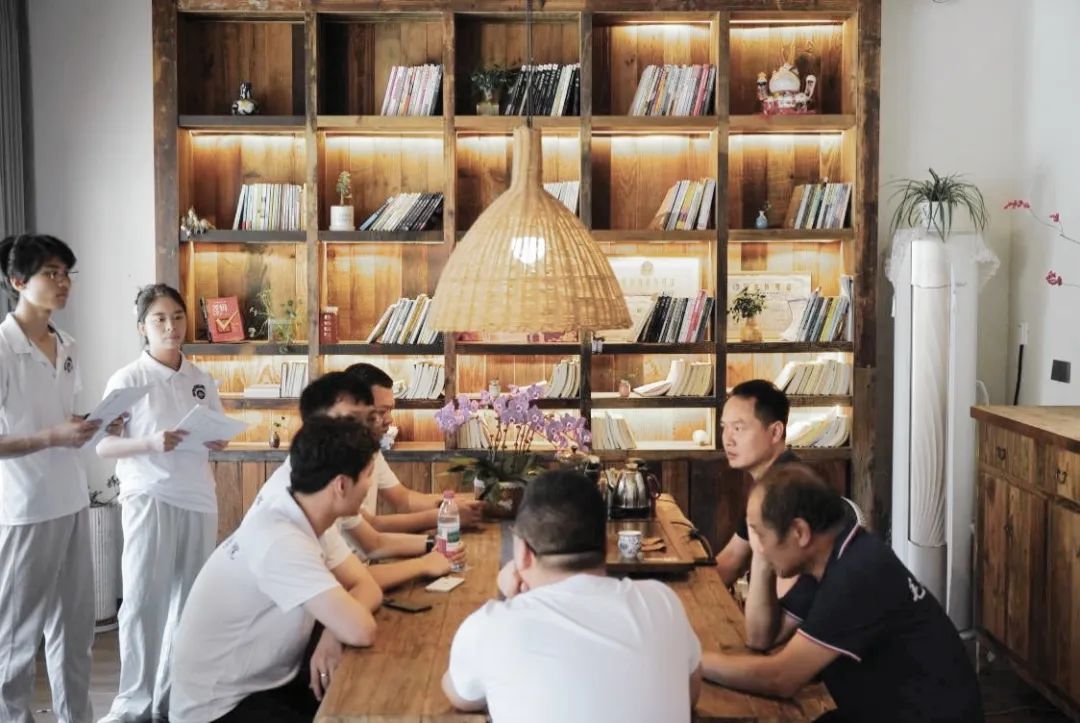

3.老党员家风里的“创业密码”——热心肠里的经营道

“我父亲是老党员,为人热忱,待客亲和。”民宿经营者谈及父亲时,语气里带着认同。我从义乌返乡创办民宿,政府的支持是坚实的后盾,如今这家民宿经营稳定。

政府修通了门前的路,30万贴息贷款解决了装修资金难题,境外游客的落地签服务也为生意增添了活力。“我父亲常到民宿帮忙,招呼客人、打扫院落,很受客人待见。

”依托自家房屋经营,省去房租成本,收入较打工时多了许多。院子里种着几棵树,门前路扫得干净,邻里和谐。这份整洁与和睦,正是日子越过越红火的模样——既有政策扶持的助力,也离不开老党员家风里那份热忱与踏实。

“我是党员,也是兵,做事就得有担当!”海军退伍老党员周松全的“良栖阁民宿”里,八间客房窗明几净。曾在军中服役的他,把“若有战必召回”的誓言,酿成了“客人来了就用心待”的家常。

政府贴息贷款解了创业燃眉之急,武功山的培训让他学来了经营门道。遇到客人莫名给差评,他不恼,只在笔记本上记下“再细一点,再耐心一点,再热情一点”;接待外国游客,就举着翻译软件耐心解答,儿子女儿也常来搭把手。这份严谨与赤诚,已成了他民宿经营和接待游客的底色与温度。

走在樟涧村的暮色里,民宿的灯光次第亮起。老党员的初心是不灭的火种,脱贫群众的奋斗是破土的春芽,而民宿经济就像一条纽带,把政策的温暖、奋斗的力量紧紧连在一起。北斗星·智管党员志愿服务队会带着这些故事继续前行,让更多人看见:乡村振兴的密码,就藏在这些脚踏实地的日子里,藏在每双敢拼敢干的手心里。

编辑|黄权利、刘芳芳

校对 |谢芳媛、张欣怡

图片来源| 经济管理学院

监制| 钟金花、黄权利

一审| 郭远峰

二审| 张文凤

三审| 谭文武