今天是农历正月初一

是中华民族的传统佳节

是一年之岁首

春节

有着许多的习俗和讲究!

大家一起

重温中国传统年俗文化

体会浓浓的年味儿~

春节名称的由来

大年初一,也就是春节,俗称“过年”,原名“元旦”。“元”的本义为“头”,后引申为“开始”,因为这一天是一年的头一天,春季的头一天,正月的头一天,所以称为“三元”;因为这一天还是岁之朝、月之朝、日之朝,所以又称“三朝”;又因为它是第一个朔日(农历每月的第一日),所以又称“元朔”。正月初一还有上日、正朝、三朔、三始等别称,意即正月初一是年、月、日三者的开始。因此,这一天是春节庆祝中最隆重的一天。

春节历史悠久,由岁首祈年祭祀演变而来。上古时代人们于一岁(年)农事结束后在新一岁开端的岁首,举行祭祀活动报祭天地众神、祖先的恩德,祈求丰年。春节的起源蕴含着深邃的文化内涵,在传承发展中承载了丰厚的历史文化底蕴。

春秋战国时期,各国历法多有不同,年首也不一样。秦始皇统一六国后,秦国历法以十月为一年之首。汉代初期沿用这一习惯。到了汉武帝太初元年,天文学家邓平、落下闳等人制定《太初历》,以建寅之月(通常为冬至所在月份后的第二个月)为正月年首,才和我们今天的正月一致。

经历代发展,后人在早期历法的基础上逐渐完善为当今使用的农历。辛亥革命之后,中华民国在全国推广公历,将公历1月1日定为“元旦”,农历正月初一定为“春节”,为做区别,称传统历法为农历、阴历、旧历或者夏历等。新中国成立之后,保留了这一做法。因此,春节作为农历新年是比较新的说法。

春节习俗

01放鞭炮

中国民间有“开门炮仗”的说法,农历大年初一的凌晨,天刚蒙蒙亮,人们便起床了,家家户户第一件事就是争先恐后地打“开门炮”,梆敲三更,响炮连天,以噼噼啪啪的爆竹声辞旧迎新,这意味着开门大吉,也宣告新年开始。全城一片爆竹声,象征送旧迎新和接福,俗谓“接年”。爆竹声后,碎红满地,灿若云锦,称为“满堂红”。

据史料记载,最早的爆竹是用竹竿之类的易燃品制成的火炬。因为我国南方盛产竹子,这个习俗首先是从南方流行起来的。当竹子燃烧时,竹节里空气膨胀,引起竹腔爆裂,发出噼噼啪啪的响声,爆竹的名称也由此得来。大约到了唐代,人们把火药装在竹筒里点燃。宋代人们已经普遍使用内装火药的纸卷代替竹筒,也就是现在的炮仗了。

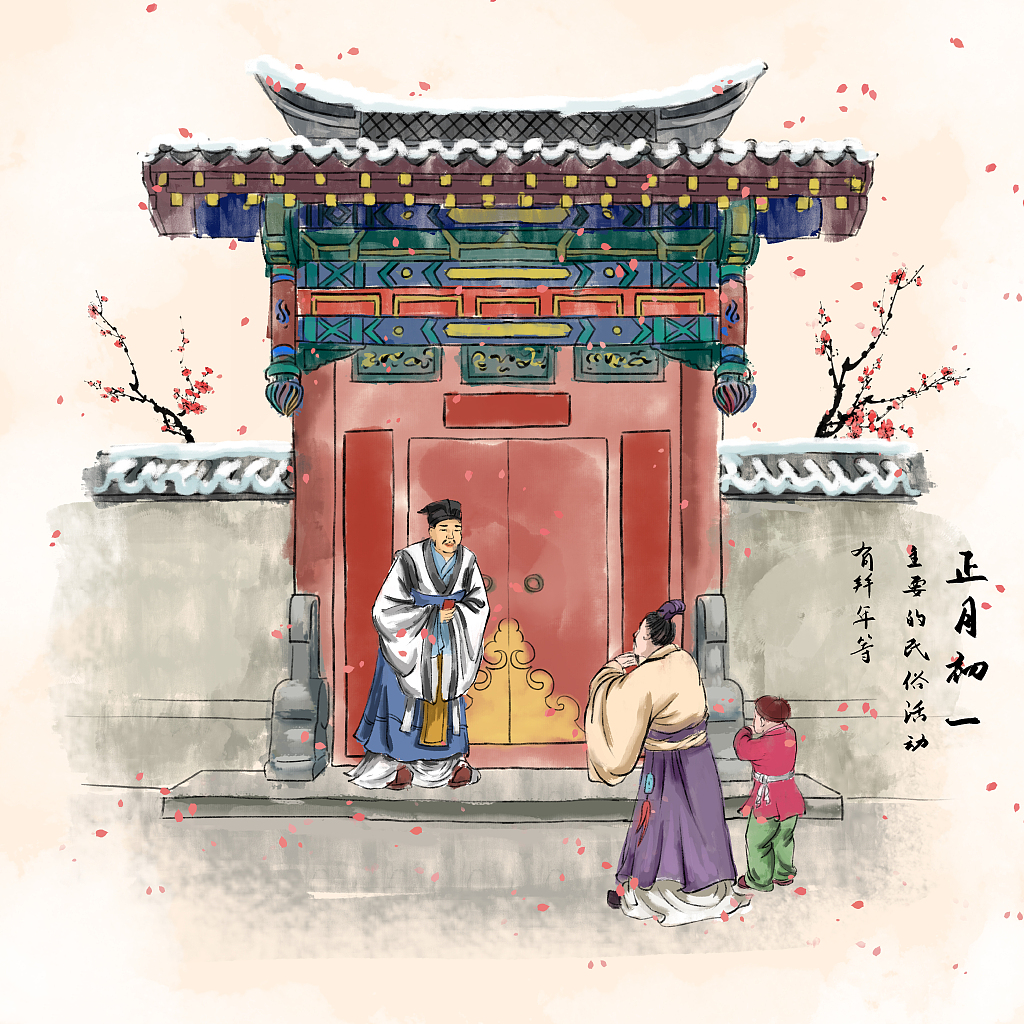

02拜年

拜年是中国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。

古时有拜年和贺年之分:拜年是向长辈叩岁;贺年是平辈相互道贺。拜年一般从家里开始。初一早晨,晚辈起床后,要先向长辈拜年,祝福长辈健康长寿,万事如意。长辈受拜以后,要将事先准备好的“压岁钱”分给晚辈。据说压岁钱可以压住邪祟,因为“岁”与“祟”谐音,晚辈得到压岁钱就可以平平安安地度过一岁。在给家中长辈拜完年以后,人们外出相遇时也要笑容满面地恭贺新年,互道“恭喜发财”、“四季如意”、“新年快乐”等吉祥话语,左右邻居或亲朋好友亦相互登门拜年或相邀饮酒娱乐。

随着时代变迁,拜年的习俗也日趋简单了。孩子们给祖父母、父母拜年时尚有叩头作揖的,给邻居拜年就不必拘泥了。问候语也变成了“新年好!”“过年好!”等时新语言。语言和形式虽然变了,但是祝福的心情没有变。

03“扫帚的生日”

传说中,大年初一是扫帚的生日,这一天不能动扫帚,否则会扫走运气、破财,把“扫帚星”引来,招致霉运。

除夕夜将家里扫除干净后,年初一不动扫帚,不倒垃圾,如果非要扫地不可,须从外头扫到里边。当日也不能向外泼水、倒垃圾,怕因此破财。这一习俗至今还有地方保留着。

新年里也不可以打碎杯子、碗等瓷器,打碎了是破产的预兆,得赶快说声“岁(碎)岁平安”或“落地开花,富贵荣华”。

编辑 |经济管理学院

校对 |康菲凌

图片来源 | 经济管理学院

监制 | 钟金花、黄权利

一审 | 郭远峰

二审 | 张文凤

三审 | 谭文武